Comprendre le fonctionnement d’une usine de méthanisation

Les étapes du processus de méthanisation

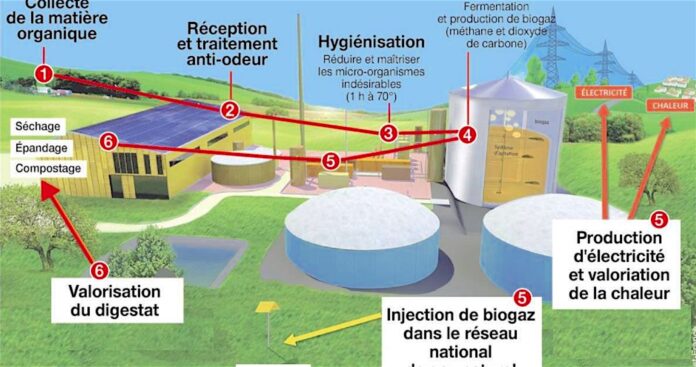

Une usine de méthanisation transforme la matière organique en biogaz par un processus naturel appelé digestion anaérobie. Le processus commence par la collecte des déchets organiques (effluents d’élevage, déchets alimentaires, boues de station d’épuration…). Ces déchets sont ensuite homogénéisés et chauffés dans un digesteur hermétique, où des bactéries transforment la matière organique en méthane et en dioxyde de carbone. Ce biogaz peut être utilisé comme source d’énergie ou injecté dans le réseau.

Utilisation du digestat après méthanisation

Le résidu de la méthanisation, appelé digestat, est un fertilisant naturel riche en matière organique. Il peut être épandu sur les terres agricoles à la place des engrais chimiques. Sa valorisation est encadrée par des règles strictes pour éviter toute pollution des sols et des nappes phréatiques.

Les avantages économiques et environnementaux

Avantages économiques pour les agriculteurs

La méthanisation offre une source de revenus complémentaire aux exploitants agricoles grâce à la vente d’énergie produite. Elle permet aussi de valoriser les déchets agricoles sur place, réduisant les coûts de transport et de traitement.

Avantages environnementaux

Elle contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, limite les odeurs liées au stockage des effluents, diminue l’usage d’engrais chimiques grâce au digestat, et favorise une économie circulaire locale.

Les inconvénients

Risques de pollution et nuisances olfactives

Mal gérée, une unité de méthanisation peut générer des nuisances olfactives importantes pour les riverains. Des fuites accidentelles ou un épandage inadapté du digestat peuvent aussi entraîner des risques pour l’environnement.

Impacts du trafic routier

L’approvisionnement en intrants et l’évacuation du digestat génèrent du trafic de poids lourds, parfois incompatible avec les petites routes rurales. Cela peut entraîner des nuisances sonores, une dégradation des voiries et des tensions avec les habitants.

Réglementations et défis d’implantation

Réglementations encadrant les usines de méthanisation

En France, les unités de méthanisation sont soumises à la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Un dossier complet doit être déposé, incluant une étude d’impact environnemental, un plan de prévention des risques et une consultation publique.

Défis et préoccupations des riverains

Les projets peuvent rencontrer une opposition locale en raison des craintes liées aux odeurs, au bruit, au trafic ou à la baisse de valeur foncière. Un manque de transparence ou de concertation peut accentuer les tensions autour de l’implantation.

Mesures de sécurité et gestion des nuisances

Mesures de sécurité mises en place

Les installations sont équipées de systèmes de sécurité pour prévenir les risques d’explosion ou de fuite : soupapes de décompression, détecteurs de gaz, systèmes d’alerte, zones ATEX, maintenance régulière…

Gestion des nuisances olfactives

Des filtres à charbon actif, biofiltres ou systèmes de couverture des fosses sont mis en place pour limiter les odeurs. Une bonne gestion des intrants et une organisation rigoureuse du calendrier d’épandage sont également essentielles.

Financement et faisabilité des projets

Comment les projets sont financés

Les projets de méthanisation sont financés via des fonds propres, des prêts bancaires, et des aides publiques (ADEME, régions, certificats d’économies d’énergie). Le soutien tarifaire à l’achat du biométhane injecté dans le réseau est un levier important.

Critères pour évaluer la faisabilité

La faisabilité dépend de la quantité de matière disponible, de la proximité des réseaux, du terrain, des coûts d’exploitation, des soutiens publics, et de l’acceptabilité sociale du projet.

Intégration dans le paysage local

Intégration visuelle et sociale

Les unités doivent respecter une intégration paysagère harmonieuse : teinte des bâtiments, végétalisation, éloignement des habitations. Une communication proactive avec les riverains et des visites pédagogiques permettent aussi de mieux faire accepter le projet.